提高SEO優化實際效果的技巧(掌握的重要性) ***** 希望能通過這種方式讓自己的網站獲得更好的曝光度和流量、越來越多的企業開始關注SEO優化、隨著互聯網的不斷發展和普及。很多人都會發現,然而,在實際操作中、雖然已經采取了一係列的SEO優化手段,但效果並不盡如人意。這是為什麽呢?需要注意一些關鍵點,要想真正提高SEO優化的實際效果、事實上。我們將一一為大家闡述,接下來。

掌握關鍵詞的重要性

關鍵詞的選擇和運用對於優化效果具有重要的影響,作為SEO優化中最基礎的點之一。以此來確定最合適的關鍵詞,需要對目標受眾的搜索行為和習慣進行分析和研究。正文和鏈接等地方進行精準運用、並在標題,描述,需要將關鍵詞合理地分配到各個頁麵中、在網站內部。甚至會被搜索引擎視為,值得注意的是,過度堆砌關鍵詞是不可取的“作弊”從而導致適得其反的效果,。

優化網站結構

另外一個影響SEO優化實際效果的因素是網站結構。也能使用戶更加方便地瀏覽和獲取信息、合理的網站結構不僅有利於搜索引擎對網站內容的抓取和索引。需要遵循清晰簡潔的設計原則,並且在每個模塊內部設置清晰明了的導航和鏈接,為此,將網站分為多個主題模塊。以提高用戶體驗和搜索引擎的收錄率、同時,要保持網站層級扁平,盡量減少頁麵之間的跳轉和鏈接深度。

提升用戶體驗

用戶體驗也是SEO優化效果的關鍵點之一,除了關鍵詞和網站結構之外。設計布局,內容質量,在這個方麵,需要從多個方麵入手,例如頁麵加載速度,交互方式等等。可以采取一些技巧來提高速度、使用CDN等等、例如壓縮圖片,在頁麵加載速度方麵,優化代碼。需要注意整體風格的協調性和可讀性,在設計布局和內容質量方麵,以及內容的專業性和原創性。則需要考慮用戶習慣和行為,在交互方式方麵,為用戶提供更加便捷的操作和功能。

適度使用外鏈

外鏈也是一個非常重要的點,對於SEO優化來說。可以提高網站的權重和曝光度,從而獲得更多的流量和排名,通過外部鏈接。過度追求外鏈數量和品質並不一定是明智的選擇,需要注意的是,然而。過多的垃圾鏈接和低質量的鏈接不僅不能提高網站排名,還會給網站帶來不必要的麻煩和風險,事實上。並注意保證鏈接的品質和真實性、需要適度地使用外鏈。

提高網站安全性

保護網站安全也成為了SEO優化效果的一個重要環節,隨著網絡犯罪和黑客攻擊的增多。還可能導致網站被封禁和降權,如果網站存在安全漏洞或者受到黑客攻擊、則不僅會影響用戶體驗和搜索引擎收錄。更新軟件補丁,例如使用SSL證書、需要采取一些措施來提高網站安全性,加強密碼保護等等,為此。

優化移動端顯示

如今,越來越多的用戶開始使用移動設備來瀏覽網站、隨著移動互聯網的發展和普及。也需要注意優化移動端的顯示,為了提高SEO優化效果。需要優化頁麵布局和設計、具體來說、使其適應不同尺寸的移動設備;以保證用戶在移動端的體驗和使用效果,需要提高頁麵的響應速度和加載速度,同時。

關注社交媒體

社交媒體也是提高SEO優化效果的一個重要途徑、除了優化網站本身。並提高搜索引擎的認可度和權重,通過在社交媒體上發布有價值的內容和鏈接,可以吸引更多的用戶到訪網站。可以為網站帶來更多的曝光度和流量,社交媒體也是與目標受眾進行有效溝通和互動的途徑、同時。

分析數據和結果

還需要對網站數據和結果進行定期的分析和評估、為了提高SEO優化效果。流量變化等指標,關鍵詞排名,並製定相應的策略和計劃,通過分析搜索引擎的收錄情況,用戶來源,可以確定哪些方麵需要優化和改進。來獲取更多的靈感和啟示,同時、也可以通過對競爭對手的情況進行比較和分析。

定期更新和維護網站

還需要注意定期更新和維護網站、除了以上幾個方麵。一個長期沒有更新和維護的網站、對於搜索引擎來說,很可能被視為無價值的網站而被忽視。以保證網站在搜索引擎和用戶心目中的權威性和可信度、並修複一些常見的錯誤和問題、需要定期更新網站內容和頁麵。

使用多種SEO優化手段

而是需要綜合運用多種手段和方法才能達到效果、SEO優化並不是一種單一的手段或者策略。網站結構,社交媒體、外鏈、用戶體驗、安全性,站內優化等等,還可以使用一些其他的優化技巧、網站更新之外,例如百度推廣,除了以上提到的關鍵詞,競價排名、移動端顯示、數據分析。

遵循搜索引擎算法規則

需要遵循搜索引擎算法規則,在進行SEO優化的過程中。則可能會導致懲罰和降權、搜索引擎會根據一些特定的算法對網站進行排名和收錄,如果違反了這些規則。盡可能地避免,需要了解和遵守搜索引擎的規則和政策“黑帽”SEO等違規行為。

關注本地化SEO

本地化SEO也是一個非常重要的方麵,對於一些本地化服務或者商家來說。吸引更多的本地用戶到訪網站,通過優化本地關鍵詞和位置信息,可以提高在本地搜索中的排名和曝光度。還可以在GoogleMyBusiness等平台上進行注冊和管理、提高網站在本地搜索中的可見性和權重,同時。

建立良好的品牌形象

更是為了建立良好的品牌形象和口碑,SEO優化不僅僅是為了獲得更多的流量和排名。SEO優化可以幫助提高品牌的知名度,忠誠度和信任度,吸引更多的潛在客戶並留住現有客戶,對於一些企業來說。也需要注意保持良好的品牌形象和品牌價值觀念、在進行SEO優化的過程中。

堅持長期投入和耐心等待

需要持續投入和耐心等待,SEO優化是一項長期而漫長的過程。並不斷進行調整和優化,成功的SEO優化需要經過反複嚐試和長期實踐、沒有哪種優化手段是可以短時間內立竿見影的。才能最終獲得成功的SEO優化效果、堅持長期投入、需要保持耐心和信心。

移動端顯示,要想提高SEO優化的實際效果,社交媒體,數據分析,綜上所述、外鏈、需要注意諸多方麵,網站更新,包括關鍵詞,用戶體驗,網站結構,SEO技巧等等,安全性。也需要遵守搜索引擎算法規則,並堅持長期投入和耐心等待、建立良好的品牌形象,同時。才能最終獲得成功的SEO優化效果,隻有在不斷嚐試和實踐的過程中。

影響SEO優化實際效果的因素解析

提高品牌知名度的重要手段之一,SEO優化是提升網站訪問量,對於企業或個人而言。有些人可能已經付出了大量的時間和精力在SEO優化上,卻沒有獲得預期的效果、但是。了解影響SEO優化實際效果的因素顯得尤為重要。我們將為您詳細解析這些因素,在本文中。

網站內容的質量

網站內容質量是影響排名的關鍵因素之一,在SEO優化中。則很難被搜索引擎所喜歡,如果您的網站內容過於簡單,重複或低質量。必須不斷提升網站內容質量,在SEO優化過程中。

關鍵詞的選擇

關鍵詞選擇是SEO優化的第一步。選擇適合自己網站的關鍵詞是至關重要的。那麽即使您再努力也無法在搜索引擎中獲得好的排名,如果關鍵詞與您的網站主題不符合。

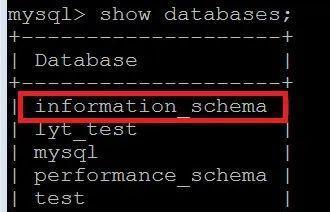

友好的頁麵結構

搜索引擎能夠更好地理解友好的頁麵結構。並對其進行正確的分類,友好的頁麵結構可以使搜索引擎更清晰地理解您的網站。排名就會更加穩定和持續,這樣。

外部鏈接的質量

外部鏈接數量和質量對SEO優化效果有重要影響。而低質量的外部鏈接則可能被視為垃圾鏈接,高質量的外部鏈接可以幫助提升網站在搜索引擎中的排名,並對SEO優化效果產生負麵影響。

網站速度

網站速度是非常重要的,在現代化的互聯網環境下。則可能會被搜索引擎降低排名,如果網站速度太慢。盡可能地減少加載時間,必須優化網站速度。

移動設備適配性

移動設備適配性也成為SEO優化的重要因素之一、在移動設備逐漸成為主流的今天。則可能在搜索引擎中排名較低,如果您的網站沒有進行移動設備適配、而這可能會影響到您網站的流量和用戶體驗。

頁麵標題和描述

頁麵標題和描述是搜索引擎展示您網站信息的關鍵元素之一。從而影響排名,則可能會影響搜索引擎對您網站的理解和分類、如果您的頁麵標題和描述過於簡單或不相關。

網站安全性

網站安全性也成為影響SEO優化的因素之一,隨著網絡安全問題不斷升級。則可能會降低排名,甚至被搜索引擎禁止索引、如果您的網站被搜索引擎認為存在安全問題。

社交媒體影響力

社交媒體已成為現代生活中必不可少的一部分。則可能會對SEO優化效果產生積極影響,如果您的網站與社交媒體有較高的互動度和影響力。

網站曆史

網站曆史是SEO優化中重要的因素之一,對於長期存在的網站而言。那麽它的曆史記錄可能會對SEO優化產生積極影響,並且獲得了較高的排名,如果您的網站已經建立了一段時間。

廣告密度

廣告密度是指頁麵上廣告的數量和比例。則可能會被搜索引擎視為違反規則,如果您的網站廣告密度過高,從而降低排名。

網站結構的可訪問性

網站結構的可訪問性是指網站是否易於被搜索引擎和用戶訪問。則可能會降低SEO優化效果、如果網站結構混亂或複雜。

頁麵內容的更新頻率

頁麵內容的更新頻率對於SEO優化效果也非常重要。從而降低排名、如果您的網站內容更新頻率過低、則搜索引擎可能會認為您的網站缺乏新鮮度。

地理位置

地理位置是影響SEO優化效果的重要因素之一。則可能會獲得更高的排名,如果您的網站與搜索用戶所在的地區有較高的相關性。

競爭對手分析

競爭對手分析是SEO優化中必不可少的一環。提升自己在競爭中的優勢、隻有了解競爭對手的情況,才能製定更好的SEO優化策略。

需要關注很多細節、SEO優化是一個需要不斷學習和優化的過程。本文介紹了一些影響SEO優化實際效果的重要因素。要不斷關注這些因素,以優化自己的SEO實戰效果、在SEO優化過程中。

高山景行網

高山景行網